校友简介

赵友年,男,1937年出生于河北安平,中共党员。1957年毕业于宣化地质学校(现河北地质大学)地质系,我校第一届毕业生。同年到四川地质局测试中心(重庆)工作,1959年到甘孜区测分队至1993年退休。参与编制了《四川省区域地质志》、《四川省矿产志》等资料的工作。

2016年11月向母校捐赠图书资料八箱、电子资料一套。

我吃了一辈子“地质的苦”

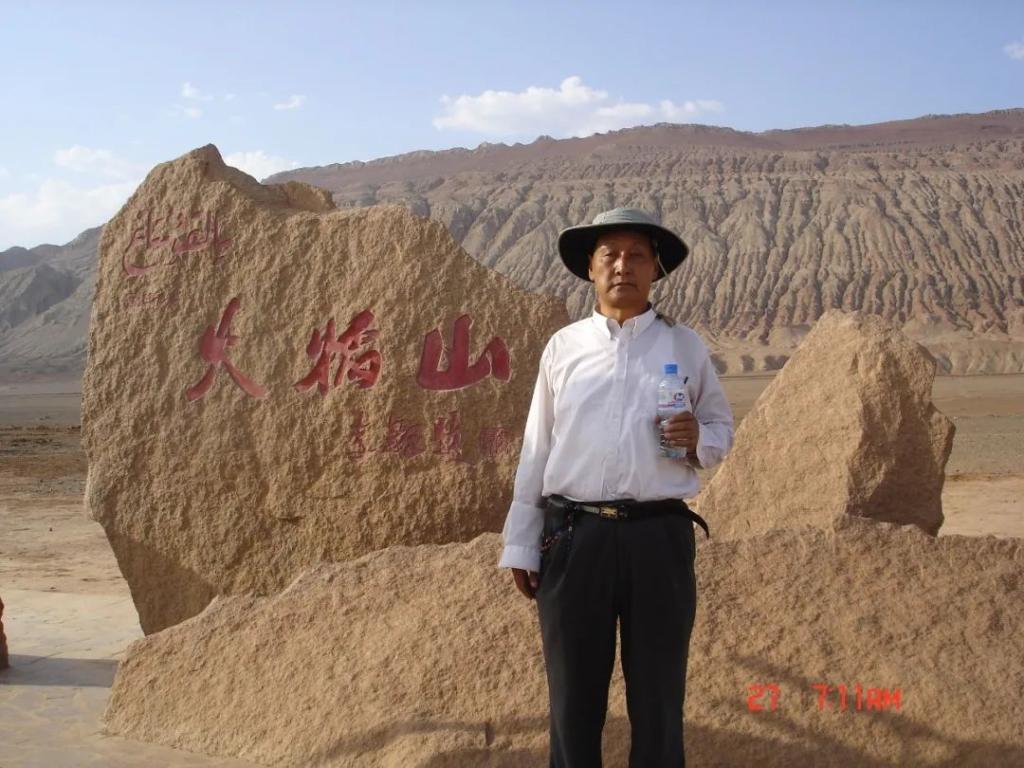

▲图右为54级校友赵友年

早在新中国成立之初,毛泽东就明确提出“建设强大的社会主义工业国”这一宏伟蓝图。然而当时中国的地矿事业俨然一片空白,“队伍小、人员少、装备差、底子薄”,使得新中国的工业化建设缺乏坚实的基础。

正是在这样的历史条件下,新中国的地质工作者们,秉持着“以献身地质事业为荣,以艰苦奋斗为荣,以找矿立功为荣”的三光荣精神,满腔热情奔赴祖国的大江南北,于全国大范围内开展大规模的地质勘查,为新中国的工业化奠定了坚实的基础,也在共和国的矿业史上写下了辉煌的一页。

区域地质调查是其它地质与矿产勘查的基础,因此它又被称为地质工作的先行者和尖兵。上个世纪50年代,四川地质局在四川境内开展一系列基础地质调查,成立不少以矿产勘查为主要任务的地质队伍,派遣了一大批地质工作者,区调队也有幸参与其中,尤其是在气候恶劣、环境艰难的川西地区,留下了一段段可歌可泣的感人故事!

赵友年,正是那一段艰苦岁月的见证者和亲历者:

“区域地质调查是地质工作中流动性最大的工作,地质人不仅要长期在野外,很长时间没有稳定的基地或大本营。最早的地质队是根据具体项目的工作区域成队,没有固定的驻地,所以即便冬季收队,仍然常常居无定所,过着高度流动的生活。”

▲1956年初涉地质工作的年轻人

我1957年从宣化地校毕业后就来到四川,最早在四川地质局测试中心(重庆),后面又到了江油队、绵阳队。1959年底,为开展川西地区和川北地区区域地质调查工作,四川省地质局计划建立甘孜地质队区测分队和达县地质队区测分队(即今四川省地矿局区调队前身)。我随着绵阳队技术负责人陈廷志来到成都,由于没有办公场地,暂驻在成都旅馆,到第二年3月份,队伍准备齐整,按工作要求分为三组,分别完成丹巴-大金、宝兴-小金、汶川-理县的剖面测量任务。

当时整个四川的地质图几乎都是空白区,只有少量地学前辈做了一些基础的路线地质调查。四川的区域地质调查(测量)工作,是在50年代才逐渐开始的,我所参与的这些项目,正是建国后四川地质事业的基础工作。

到4月左右,三个剖面组均已完成工作。我们聚在一起总结:虽然测了几条剖面,但大家的野外工作经验还是很欠缺,有些工作方法和思路还需要再改进。紧接着就在一个苏联专家戈尔金的指导、教学下,在1:20万康定幅范围内开展1:100万的填图实验。

由于条件限制,调绘地形图也不准确,错误很多,河流可以翻山,我们在野外工作到处乱串,但已经非常难得了。对于我们这些“地质新兵”来说,野外经验很少,工作思路没有头绪。于是戈尔金给大家布置路线,告诉大家怎么跑,更是亲自带着我们跑路线,系统指导我们的野外工作。我们被分成八九个组,一个星期内就跑完一条路线。

我对苏联专家戈尔金印象很深,他对每一条地质路线、对每天、每一地点的工作内容,交代得非常仔细,不仅比较系统地帮我们搭建起了野外地质工作的体系,还亲自带队现场教学。他对工作极其认真负责的态度,也影响了我。

▲野外研究观察

我负责的那一组起点为康定县营关寨,向北翻山至塔公、翻上象皮山至金龙寺,向北绕道山脊再折向八美(乾宁县),再往北经老乾宁翻山进入原始森林,穿过东谷大峡谷,最后到达丹巴县的东谷,路线长约200公里,要七天跑完。我和一名成都地质学院的三年级实习生一起,另有三位工人负责后勤保障。

第一天我们跑完已是天黑,找不到后勤人员。海拔4000多米的高原上,又下起细雨,湿冷难耐。我们找到一个挖过雪猪的洞,能躺进去半个身体,我只得与实习生轮流在小洞里避雨或用一件衣服顶在头上,熬过了一夜。

虽然精神疲惫,但隔天我们找到一条十分理想的地层剖面,兴致高涨,我们干脆就决定先做完工作,再去联系后勤人员。直到第四天收工,下山直奔乾宁县城(八美),迎面碰上一大队人马。原来是三位后勤保障工人久久找不到我们后,在乾宁县报了失踪,当时工作区还有散乱的土匪,乾宁县政府组织大队人马,出发寻找、营救,正好碰上。

1961年3月,根据四川省地质局的指示,以我所在的甘孜区测分队为基础组建了第二区域地质测量队,工作内容是开始在松潘、红原、若尔盖、道孚、壤塘、阿坝等地区开展1:100万区域地质测量。然而直到10月份,才确定把驻地放在新津。

我们的驻地听说是土改时没收的地主房子,院子里有一口井,仅有几间瓦房。中间一间大房子像是客厅,有六七十平米面积,再找来一些老式桌子,就作办公室用了。由于地方不够用,我们四个分队的人从野外回来,各占领四分之一。到后来全部人都回来了,地方还是不够,大家就把铺盖等用品一起拎过来,白天就在铺盖上、桌子上办公,到晚上把桌子一收,铺盖一理,就是睡觉的地方。由于房子年久失修,四面通风,还漏雨,我们常常冻得下不去笔,就把铺盖披在身上,可是铺盖沾满了水,有的寒气比暖气还多,没有办法就写一会报告,站起来走两圈,又接着回来写。有时晚上饿得睡不着干脆起床写,就着寒风和煤油灯,画图写报告。大家想方设法克服困难,各显神通。

在这里大概住了半年时间,编写了1:20万与1:100万1961年度区调报告。

“共产党给了我们新的生活和希望,党对我的恩情,我一辈子不能忘!”

我生于旧社会,1937年出生在河北安平一个农民家庭。在我很小的时候,家中仅有两亩地、两间土房,生活始终感到贫苦,每年粮食都不够吃。后来,日本人侵略到我们村里,又是打人、又是抢粮,又放火拆屋、又到处抓人,日子就更苦了。直到1944年共产党来了,打跑了日本人,生活才又有了一点盼头;一九四九年后开始土改,党和国家给我家分了土地、房屋还有生产资料,我上学时家里已经有16亩地、四间砖房,以及1/3头牛,到后面还加入了农村合作社,日子开始好了起来。

那时候我就想着,党带我们过上了好日子,要牢记党的恩情,一辈子都不能忘!不仅如此,我更想以后也要成为一名共产党员!像他们一样,让中国的穷苦人都过上好日子。

我很小的时候一直以为,穷人活该受苦,富人富是合理的,好像不可改变。党来了以后,告诉我们很多知识,我才慢慢认识到,原来不是这个样子的。我们之所以穷苦,是因为被别人剥削、压迫。我读小学时的老师,本是地主家庭出身,他却成为了一名共产党员。他和其他的地主家孩子不一样,对我们这些穷人的孩子没有歧视,平等对待。我切切实实体会到,共产党是穷人的党、是伟大的党。那时我就想,为什么他一个地主家庭的子女,会加入共产党呢?——受他的影响,我更加坚定了“自己一定要成为共产党员”的志向。

在以后的学习、工作中,我在时时刻刻要求自己做得更好的同时,也是“一有机会就上”,积极向党组织靠拢。我在宣化地质学校读书期间,就加入了共产主义青年团;工作后,又很快地加入了中国共产党——成为一名光荣的共产党员,这让我感觉既自豪,又充满了责任感,干活做工作又多了很多热情。

一开始报考地质专业,是受好奇心和地质野外生活所吸引,那时候从来没有人说工作辛苦的事情,我也是穷苦人出身,再多的苦我也能吃。后来在学习、工作中逐渐认识到找矿是一件国家极其需要,并且非常光荣的事业时,我就真正爱地质了。那时的我很穷困,但是却有一股“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的蓬勃朝气,想为建设国家贡献自己的力量。我发自肺腑地觉得我的工作崇高而伟大,我愿意一辈子投身于这项事业。从那以后,我的思想一秒钟也没动摇过。

“地质工作是很辛苦的,也是很危险的,甚至要直面生死。”

▲野外工作(右为赵友年)

地质工作就是吃苦的工作。上个世纪五六十年代,物质条件差,交通阻塞多,连工作工具也极为原始。当时甘孜阿坝地区公路很少,车辆更少,野外工作基本靠走路,公路也不平整。爬山下坎是常有的事,加上属于高原地区,对身体的负担很大。住宿条件更是天为被、草为床,当时每人每年发一张油布,每小组发两张公用油布。油布就是白布浇上桐油,呈黄色,跟纸一样薄。野外睡觉前,先把油布铺在草地上,再在油布上铺被子,人躺到上面盖上被子,被子之上再盖上油布,可以防雨、防潮,但效果不好,被子经常湿透。这很锻炼人的身体,也非常磨炼意志。

然而最难的是工作的图,从前没有卫星定位、缺乏大中比例尺的底图。工作的人必须自己画1:5万比例尺路线地质图,内容包括水系、山脉、地名、等高线等,借助罗盘定位,通过步数估算路线长度。在那样艰苦的野外作业环境里能作出一副精准的路线地质图是非常锻炼人的,这不仅大大提高地质工作的技能,更培养了我们深厚的责任感。

理塘县,因有长青春科尔寺(理塘寺)而出名,风景也很漂亮。1960年,我们一个分队五个作业小组约30人开进理塘县。这里刚刚经过康巴叛乱,仍旧有零星的叛乱分子和土匪存在。当时我们联系到县工委以及驻军营房,军队干部为我们每个小组配备一个基干民兵班,沿途保护我们。我们虽然心里有些忐忑不安,但想到人多、又有民兵班同行,心里没有太在意,依旧干劲十足。

我所在的小组,有技术人员5人,另有基干民兵8人、藏语翻译1人,运输马匹十头左右,一大队人马由理塘向东赶路。前面几天大家各司其职,相安无事,工作也十分顺利。后来几天开始折向北行,翻越剪子弯山进入雅砻江的一条小支沟,沟中布满原始大森林,粗壮挺拔的松杉遮天蔽日。据当地老乡讲,这里是土匪频繁活动的地方。经过讨论,我们决定白天小心赶路,行进极慢;晚上休息时分批放哨、通宵站岗,最大程度确保人员安全。那是我平生头一回手握钢枪站岗放哨,尤其在空旷寂静的夜里,感觉时间特别漫长,内心极度疲惫和恐慌。所幸几天下来,都没有碰到残余的叛乱分子和土匪。

只有中途路过一条河时,没有小桥,只得下水淌着过去。水下尽是碎石,脚踏不稳,加上水流凶猛,我的身体东倒西歪,快走到河中间时,我一度失去平衡,几乎就要被流水卷去。说时迟那时快,队中的翻译与另一藏族同胞赶忙扑过来,将我架在中间,三人共同与河水搏击,相互扶持,挣扎着到达对岸。那也是我第一次感受到自然强大的力量与人类生命的脆弱。

由于现实地形位置和地图相差较远,我们一度迷路,幸好沿途遇上几个藏族村落,不断校正位置。大约第九天第十天,终于走到理塘县的一个区所在地,遇见了剿匪部队。部队的干部很热情地照顾我们,说我们命大,这里刚击毙好几个土匪,我们正好错过,不然可就有很大的危险。我们一路过来都绷着神经,本来早已人困马乏,精神疲倦,听他说完一回想,又是一阵后怕。

“最痛苦的,是送别自己的战友!”

▲野外作业出发前留念(右三为赵友年)

1961年,四川地质局甘孜区测分队改制为四川地质局第二区域地质测量队,人员有较多补充,共编制了两个1:20万分队和两个1:100万分队。我担任第四分队技术负责人,任务涵盖1:20万道孚幅、绰斯甲幅、壤塘幅和阿坝幅共2.8万平方公里。五个地质小组,历时五个多月,由南而北平行穿越,开始测量工作。

十一月时,我们分队与三分队在红原县会合,以便处理接图问题。经共同研究,确定再测量两条地质剖面,其中一条就是唐克-郎木寺。红原至唐克80多公里,只有老旧公路且无班车,几十号人浩浩荡荡,一路步行向唐克进发。

唐克是若尔盖县的一个区,位于黄河边上。由于工作范围较远,且携带物资较多,到达当地后我们即联系租借马匹。大家争相选好自己的马匹后,就各自试起马来。我刚骑上马未跑出一公里,后边就有几个人追上来,说林仲篪从马上摔下来了,要我快回去。我当时想,“摔马是经常会有的事情,希望不要太严重。”可到了现场一看,林仲篪已倦卧在地上一动不动,只听到嘴里发出轻轻的哼哼声。我们急忙请来医生,将他抬回旅店急救,然而当地医疗条件简陋,只有尽快送往离此六七十公里的若尔盖县医院。

近两天的时间里,我们轮流在公路上拦车都没有成功,最后在唐克区政府的支持帮助下,才挡住一辆越野车,紧急将林仲篪送往若尔盖县县医院,途中由三分队技术负责人段家庚亲自护送。

后来听段家庚讲述,林仲篪在半路上就断了气,死在了段家庚的怀里。同事们只好给林仲篪买了一副木棺材,请人在若尔盖县的东山挖了一个坑,将他埋进去。林仲篪就永远的长眠在那里,仅竖有一块小木碑。

林仲篪1955年毕业于重庆大学地质系,原先在攀枝花投入铁矿勘探工作,也才刚刚调过来,属于老资格,更曾荣获全国青年红旗手。死时年仅28岁,还未成婚,就是这么一位优秀的地质人,却英年早逝实在令人惋惜。我们这些幸存的生前好友,也只能强忍悲痛和眼泪,继续他未完成的事业。

没有办法,我们国家太穷啊,没有好的条件,只能咬牙拿命去拼、去搞建设,前面的人多吃点苦,后面的人才能有好的日子过。

“我这一辈子都不怕吃苦,只希望后来的人能少吃点苦。”

从1959年来到成立甘孜区测分队算起,从最早的成都旅馆、新津,广元、罗江,到后面名山、华阳,见证了区调队的诞生和成长;我干了三十多年的区域地质调查。参与了大大小小的项目,去过很多地方;临到退休,荣幸参与了《四川省区域地质志》、《四川省矿产志》等资料的编制工作,这对我的区调人生,是一个很好的总结。

我退休比较早,1993年的时候行业收紧,单位压力大,我就申请退休了。后面几年闲不住,正好队上需要,我又返聘回来接着干了十几年。到2013年左右身体确实不方便了,干不动了,我就彻彻底底退休了——我这一辈子都在搞地质工作,并以此为荣,奉献一生,在工作上我可以说没有遗憾了。

作为一名50多年党龄的老党员,我亲眼见证了我们的党和人民,从抗日战争、解放战争一路走来,经历了无数的苦难,才得以打倒侵略者、打倒反动派,实现我们的自立自强,这一百年来,真的不容易啊!

我很想亲眼见证我们的国家繁荣昌盛、民族复兴的那一天,我希望它能尽快到来。所以我很羡慕当今的年轻人,正是年轻时,充满活力与智慧。希望年轻人能从我们过去遭受的苦难有些体会,获取力量,更坚定地站在党的一方,更多地做更多为党和国家做贡献,为人民做好的、有利的事。

我这一辈子都不怕吃苦,地质工作的辛苦在我看来不算什么,跟我们同时代的都是这么苦过来的。只是希望后来的人,能少吃点苦,过上更好的日子。

图文源自川地区调队